Nafas Kapitalisme

Nafas Kapitalisme dan Kehancuran Bumi

Saya memulai dengan cerita sederhana. Seorang karyawan yang bekerja di kantor saya bercerita, dulu lokasi kantor ini masih berupa sawah luas membentang. Depan kantor ada jalan desa, dan sesudah itu ada sungai kecil yang kurang lebih lebarnya sekitar satu setengah meter. Setelah sungai, kembali sawah membentang.

Sungai kecil itu satu ujungnya mengarah ke jalan raya, menampung air dari sungai yang mengalir sepanjang tepian jalan raya. Pada ujung lain sungai itu bermuara langsung ke laut.

Sekarang, semua sudah jadi bangunan. Depan kantor kini melintang jalan cor-coran. Sawah membentang itu menjadi perumahan dan kompleks sekolahan. Bagaimana keadaan sungai depan kantor? Tak ada! Bahkan bekasnya tak ada. Persis di tepi jalan, tempat aliran sungai itu berdiri bangunan pabrik.

Nasib sungai di tepi jalan raya juga sama, tak berbekas. Semua jadi bangunan. Jejaknya juga tak terlihat.

Dari sudut ekonomi, kiranya hal itu lumrah saja. Dibanyak tempat juga begitu. Ada nilai ekonomis yang lebih tinggi takarannya, dibanding misalnya lahan hijau persawahan, atau hanya aliran sungai kecil. Laju ekonomi, adalah utama, dibanding lainnya, apapun itu.

Dampak kecil yang kami rasakan, lingkungan di kantor kami tak ada saluran pembuangan air. Jalan depan kantor lebih tinggi dari halaman. Jika hujan tiba, tak ada tempat lagi pembuangan air. Justru air dari jalan mengalir ke tempat kami. Saat ini, hanya kebaikan bumi saja, air ditempat kami bisa terserap.

Tapi tentu bukan kantor kami saja yang menerima dampak. Banyak rumah ditepian jalan raya itu mungkin nasibnya lebih buruk. Jalan raya, oleh usaha pembangunan berkemajuan, yang dulu posisinya rata dengan halaman rumah, kini jauh lebih tinggi. Mungkin ada yang naik lebih satu meter dibanding halaman.

Jalan raya dan pabrik itu tampak gagah dan megah. Semua sepakat itu satu indikasi kemajuan. Banyak yang mengakui itu bagian ukuran keberhasilan. Tapi benarkah?

Dalam skala kecil, air di tempat kami tak punya jalan keluar. Pun rumah ditepian Jalan raya itu juga mendapat berkah banjir atau genangan air justru setelah jalan diperbaiki. Pasti itu sebuah penderitaan sendiri yang mereka tak bisa bicara.

Dalam skala luas, pabrik dan jalan raya adalah bagian dari mesin industeri yang tak punya hati. Mereka terus bergerak dan bekerja siang malam hanya dengan satu tujuan: keuntungan ekonomis. Di luar itu ia buta dan tuli. Mesin industri buta huruf nasib orang dan lingkungan. Jangankan sungai kecil yang harus hilang tak berbekas, ada juta hektar lahan dan hutan dibuat tanpa jejak. Bahkan gunung bisa disulap jadi lembah demi keuntungan.

Itulah watak dan nafas kapitalisme. Keuntungan membuat perut tak pernah kenyang. Apa yang dimakan manusia kapitalis ini tak cukup nasi satu dua piring. Ia makan apa saja seperti aspal, gelondongan kayu, sampai barang-barang tambang.

Pikiran itu yang kini ada dan menjadi raja. Ia menjadi doktrin akidah yang ditanamkan pada siapa saja lewat kebijakan pembangunan, dunia pendidikan dan kampanye gaya hidup melalui media dan periklanan.

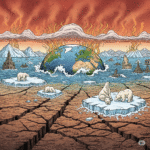

Tiba-tiba dunia mencemaskan nasibnya oleh suhu bumi, yang bukan hanya makin panas, tapi sudah mulai mendidih. Banyak pihak meramalkan akan terjadi kiamat bumi jika manusia tak bisa menahan diri. Hari ini isu lingkungan jadi isu global yang suaranya terus makin kencang.

Tapi masalahnya, kapitalisme mana peduli. Keuntungan masih segala-galanya, hingga mungkin bumi hancur dan berada di titik nadirnya. Kita berada dalam situasi itu saat ini.

November 2024