Kematian dan Makna

Kematian dan Makna

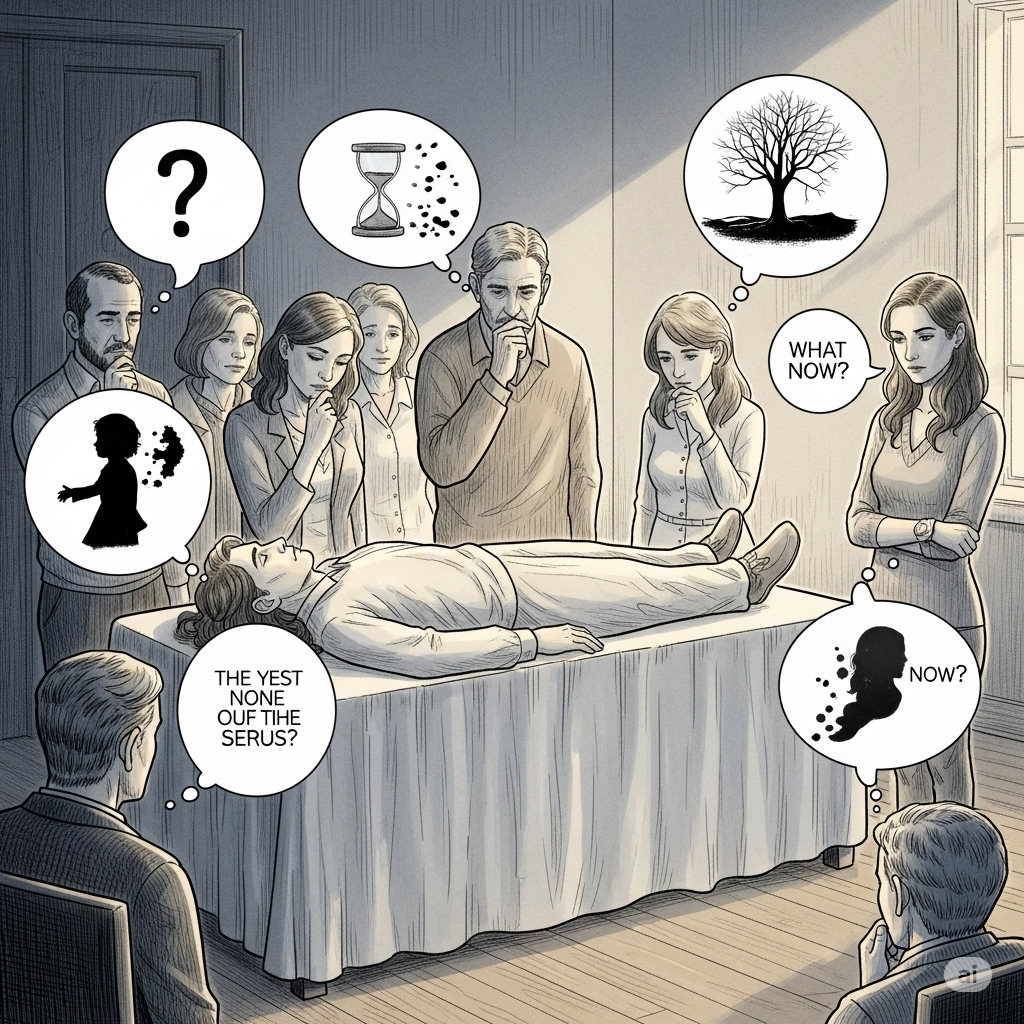

Kematian. Ia datang saat jantung berhenti berdetak, atau ketika batang otak tak lagi memberi tanda kehidupan (MBO). ‘Selesai’. Itulah akhir kehidupan.

Namun bagi banyak kepercayaan di Timur, kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah gerbang menuju kehidupan lain yang abadi. Hidup ini dipahami sebagai ladang untuk menanam sebanyak mungkin benih kebaikan—agar kelak dipanen sebagai kebahagiaan sejati di alam keabadian. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat, mati adalah awal kehidupan baru.

Sebaliknya, dalam pandangan Barat modern banyak dipengaruhi falsafah materialisme. Kematian adalah titik akhir kehidupan. Maka, kebahagiaan harus dioptimalkan selama hidup masih berlangsung. Kebahagiaan dicari dalam hal-hal yang umumnya bersifat material; dunia menjadi panggung bagi surga yang dinanti.

Meski begitu, tidak semua pemikiran Barat terjebak dalam pandangan materialistik. Para pemikir humanistik seperti Maslow, Rogers, Fromm, dan Frankl mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan materi. Di atasnya ada makna yang lebih tinggi seperti cinta, yang ujungnya aktualisasi diri. Pada tingkat ini, materi dan spiritualitas saling bertaut, membentuk manusia yang tercerahkan.

Pemikiran mereka banyak dipengaruhi oleh filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard, Sartre, dan Heidegger—yang meskipun meyakini kematian sebagai akhir, tetap menekankan pentingnya menjalani hidup yang bermakna dan autentik. Bagi Kierkegaard, hidup bukan sekadar soal berpikir dan logika. Ketika rasionalitas tak mampu memberi kepastian, manusia diajak untuk melakukan lompatan iman (leap of faith): mempercayai makna yang lebih tinggi, meski tak sepenuhnya dapat dijelaskan akal.

Makna menjadi senjata paling ampuh bagi manusia modern dalam menghadapi ketidakpastian dan absurditas hidup. Di Barat, pencarian makna sering bersandar pada pengalaman personal dan rasionalitas. Di Timur, makna biasanya ditimba dari agama dan nilai budaya yang kaya.

Namun dalam praktik sosial, ironi muncul. Di banyak negara Barat, kesadaran akan kematian justru melahirkan tatanan sosial yang lebih etis: tertib, jujur, taat aturan. Sementara di sejumlah negara Timur—termasuk Indonesia—yang begitu kuat menanamkan keyakinan akan hidup setelah mati, justru sering menjumpai pelanggaran etika, penyimpangan kekuasaan, dan praktik korupsi yang merajalela.

Ini paradoks yang menyedihkan. Keyakinan akan kehidupan abadi seharusnya melahirkan kesalehan sosial. Namun faktanya, perilaku koruptif dianggap lumrah, seolah tak ada hari pertanggungjawaban di akhirat. Ada sesuatu yang keliru dalam cara kita menerjemahkan ajaran agama ke dalam praksis kehidupan.

Sudah saatnya kita bercermin. Karena keyakinan tanpa kesadaran dan integritas hanyalah simbol kosong. Dan ketika logika dan aturan tak lagi mampu menjamin kebaikan, mungkin yang kita butuhkan adalah keberanian untuk melompat—melakukan lompatan iman, sebagaimana Kierkegaard ajarkan—menuju hidup yang lebih jujur, lebih bermakna, dan lebih bertanggung jawab, di hadapan manusia maupun Tuhan.