Posisi dan Fungsi Kurikulum

Kurikulum bukan sekadar daftar isi pelajaran. Ia adalah ruh dari sistem pendidikan, yang menentukan ke mana arah gerak peserta didik dibentuk, nilai-nilai apa yang dijunjung, dan jenis manusia seperti apa yang ingin dilahirkan oleh bangsa. Maka, ketika kita berbicara tentang posisi dan fungsi kurikulum, kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan manusia—dan masa depan sebuah peradaban.

Secara konseptual, posisi kurikulum berada di pusat sistem pendidikan. Ia menjadi titik temu antara ideologi negara, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan potensi peserta didik. Kurikulum bukan hanya perangkat teknis yang mengatur pelajaran apa saja yang harus disampaikan, tetapi juga merupakan hasil dialektika antara kepentingan-kepentingan besar dalam masyarakat. Karena itulah, perumusan kurikulum tidak boleh bersifat mekanis atau hanya administratif. Ia adalah keputusan politik, moral, dan kultural sekaligus.

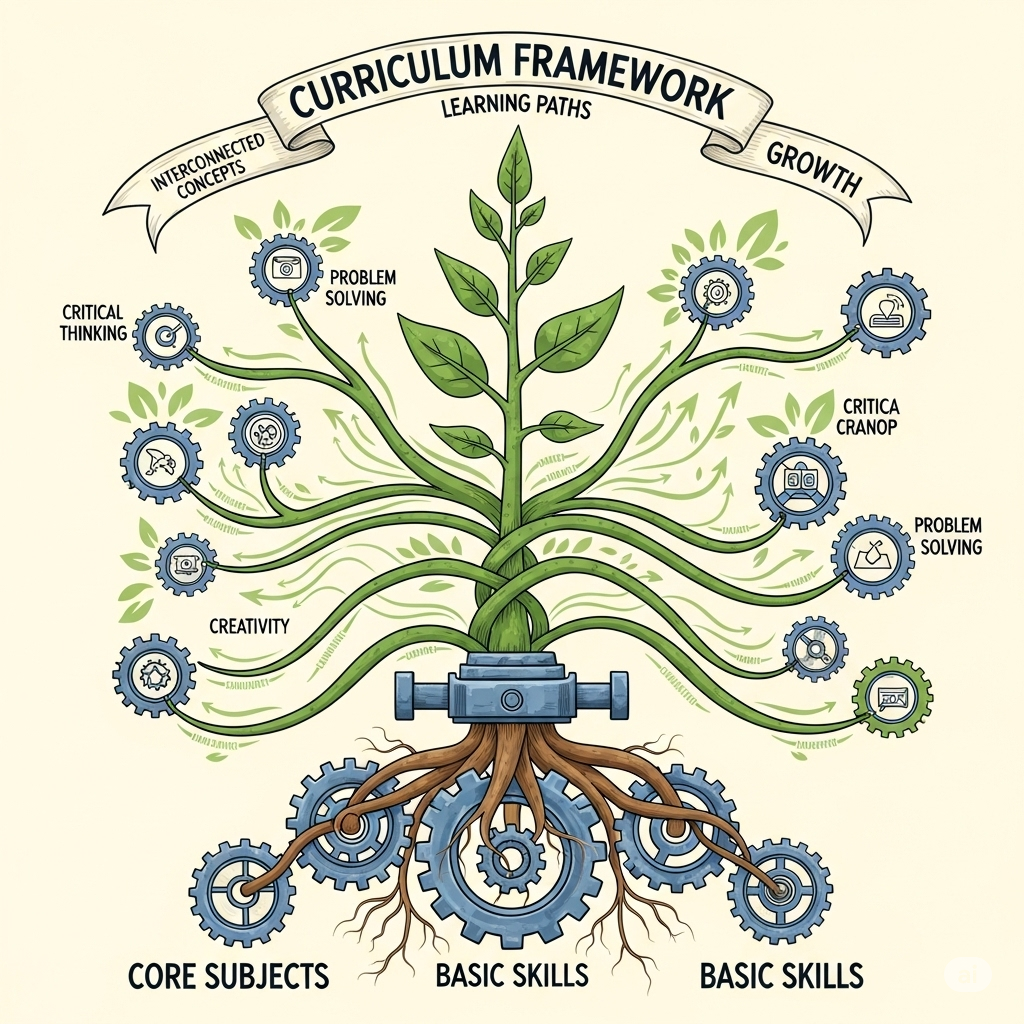

Fungsi utama kurikulum adalah sebagai penentu arah. Ia menjadi peta jalan bagi seluruh aktivitas pendidikan: mulai dari isi pelajaran, strategi pembelajaran, hingga asesmen. Kurikulum menentukan nilai-nilai yang ditanamkan, keterampilan apa yang diasah, dan watak seperti apa yang dibentuk. Kurikulum yang dirancang dengan kesadaran filosofis akan menghasilkan pendidikan yang membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan. Sebaliknya, kurikulum yang dibuat sekadar untuk memenuhi target formal justru bisa menjerumuskan pendidikan menjadi proses reproduksi pengetahuan kosong—yang mungkin canggih secara teknis, tetapi hampa secara nilai.

Sayangnya, dalam praktik pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia, kurikulum masih sering diperlakukan sebagai daftar isi pelajaran. Kurikulum berubah-ubah mengikuti rezim politik, tanpa analisis filosofis yang cukup. Sering kali kurikulum disusun terburu-buru, hanya mengganti nama atau istilah, tapi tidak mengubah pendekatan dasarnya. Akibatnya, perubahan kurikulum tidak diikuti oleh perubahan paradigma. Guru tetap mengajar dengan cara lama, siswa tetap belajar dengan beban yang sama, dan sekolah tetap menjadi ruang hafalan, bukan tempat penumbuhan nalar.

Padahal, kurikulum yang baik semestinya menghubungkan antara potensi individual dengan tantangan sosial. Ia tidak hanya mengajarkan anak menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga menjadi warga yang bertanggung jawab, manusia yang tangguh, dan pribadi yang berakar pada nilai. Artinya, kurikulum harus relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman, tetapi tetap berpijak pada fondasi kemanusiaan yang kuat.

Fungsi lain dari kurikulum yang kerap diabaikan adalah sebagai penjamin makna. Dalam situasi dunia yang semakin kompleks dan serba cepat, kurikulum dapat menjadi jangkar yang menjaga arah pendidikan tetap bermakna. Ketika sekolah dipenuhi kompetisi, kurikulum seharusnya membawa semangat kolaborasi. Ketika pasar menuntut kecepatan, kurikulum seharusnya menanamkan kebijaksanaan. Ketika dunia maya menawarkan banjir informasi, kurikulum seharusnya menumbuhkan kemampuan memilah dan mencerna.

Dengan kata lain, fungsi kurikulum bukan hanya untuk mendidik agar siswa “tahu”, tetapi agar mereka “mengerti”, “mampu” dan “berhikmah”. Kurikulum yang baik akan mengasah akal, memperkuat karakter, dan membuka cakrawala. Ia tidak hanya membentuk manusia kerja, tapi juga manusia merdeka.

Dalam konteks itu, peran pendidik menjadi sangat strategis. Kurikulum bukan sesuatu yang statis. Ia harus ditafsirkan, diperkaya, dan dilaksanakan dengan refleksi. Guru bukan pelaksana teknis, tetapi pelaku utama dalam mentransformasikan kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Maka, pengembangan kurikulum harus melibatkan guru sebagai aktor utama, bukan sekadar pelaksana kebijakan dari atas.

Sudah saatnya kita menempatkan kembali kurikulum pada posisi yang terhormat dan strategis. Ia bukan sekadar perangkat sekolah, tetapi fondasi kebudayaan. Kurikulum harus didesain dengan pertimbangan jangka panjang, didasarkan pada nilai, disesuaikan dengan dinamika zaman, dan dijalankan oleh tenaga pendidik yang tercerahkan. Hanya dengan cara inilah, pendidikan kita dapat sungguh menjadi proses peradaban—yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memuliakan manusia.

tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum bersifat dinamis menyesuaikan tujuan.

Jika suatu institusi pendidikan (sekolah) bertujuan membangun pengetahuan tertentu, maka konten kurikulum akan bersisi ‘paket paket’ pengetahuan. Pun jika tujuannya ‘membentuk’ perilaku (karakter) tertentu, maka kurikulumnya juga menyesuaikan. Yakni memasukkan aspek ‘olah perilaku’ dalam kurikulum.

Antara pengetahuan dan perilaku tentu beda ranah dan perlakuan. Aspek perilaku salah satunya dibangun melalui pengetahuan. Tapi perilaku (karakter) tak bisa di bangun melalui pengetahuan semata. Perilaku dibentuk melalui suatu ‘kancah’, keterlibatan, pengalaman, kebiasaan kebiasaan, kultur, keteladanan dll. Dengan adanya tujuan tentang perilaku tertentu, maka desain kurikulum mestinya ‘mencantumkan’ aspek perilaku dalam kurikulum serta bagaimana turunannya.

Selama ini kurikulum identik dengan satuan matapelajaran. Kurikulum adalah kumpulan mata pelajaran yang diturunkan dalam silabus dengan membagi tiap satuan pelajaran dalam jumlah jam, frekwensi pertemuan dan target materi tiap pertemuan. Selanjutnya, dari silabus diturunkan lagi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mendetailkan proses pembelajaran tiap pertemuan disertai metode untuk mencapat target materi.

Dengan formula tersebut desain kurikulum menjadi padat materi pelajaran. Dengan kata lain kurikulum cenderung pada capaian pengetahuan. Meski di dalam matapelajaran, secara metode bisa menyertakan target perilaku, namun formula dasar kurikulumnya tetaplah pengetauan. Padatnya target pengetahuan membuat pengajar ‘sulit bergerak’ diluar pengetahuan.

Kurikulum dengan unsur utama pengetahuan (mata pelajaran) pada hakekatnya sedang memenuhi capaian kognitif. Semua jenis matapelajaran sulit menghindar dari tuntutan kognitif. Pelajaran agama misalnya, capaiannya bukan perilaku keagamaan tapi pengetahuan agama (knowledge). Demikian juga dengan pelajaran PKN, ia akan bergerak pada aras pengetahuan kewarganegaraan dan bukan pada perilaku cinta bangsa atau seorang nasionalis. Pelajaran Agama dan kewarganegara akan dikonversi menjadi pengetahuan. Pada ujungnya keberhasilan mata pelajaran ini diukur melalui Uts, Uas dan Ujian Nasional. Penilaian ujian ini adalah ranah kognitif lantaran siswa akan ditagih kemampuan pikirnya pada penguasaan pelajaran.

Dimana letak pendidikan perilaku (karakter) dalam karikulum kita? Tak ada. Desain kurikulum kita tidak menyentuh secara khusus pada aspek karakter. Kurikulum kita lekat dengan pengetahuan (mata pelajaran) dan memberi ruang minor pada soalan karakter.

Padahal kurikulum pendidikan nasional tujuannya cukup luas yakni menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika dicermati tujuan ini, aspek pengetahuan sesungguhnya minor atau satu aspek kecil saja, yakni pada capaian ilmu.

Bila tujuan pendidikan naaional itu dirumpunkan dalam suatu katagori, maka akan ada aspek yang sifatnya kognitif, afektif, psikomotorik, spiritualitas, sosialitas. Tujuan pendidikan ini tak akan ‘tertampung’ dalam kurikulum secara proporsional.

Tapi disitulah masalahnya, kurikulum kita meratakan hampir semua aspek pendidikan pada ranah kognitif (pengetahuan). Wajar jika misalnya soal karakter, nasionalisme, akhlak sering dipersoalkan dalam dunia pendidikan kita. Karena memang hal itu tidak tertampung dengan baik sejak dalam menyusun kurikulum.