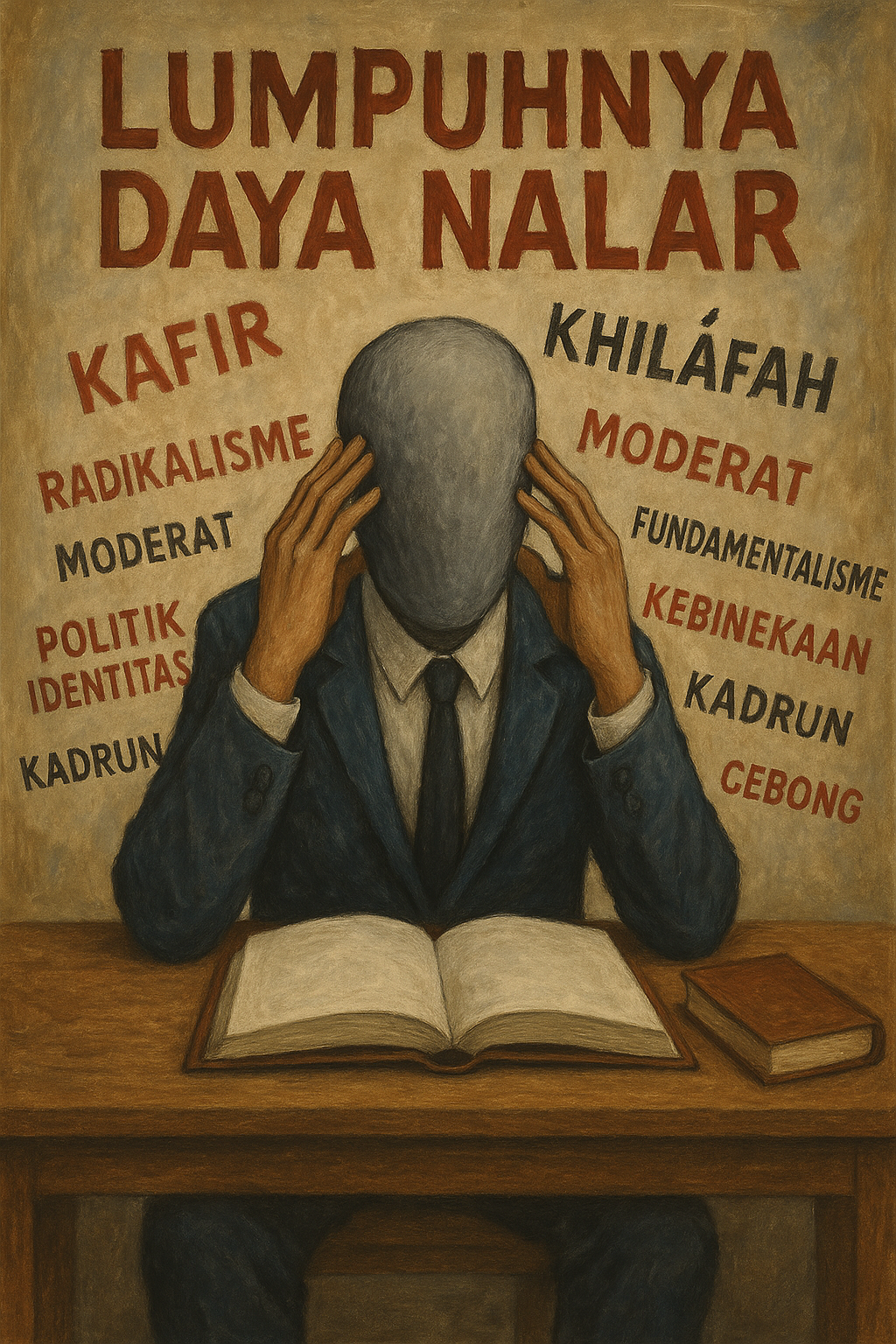

Lumpuhnya Daya Nalar

Lumpuhnya Daya Nalar

Lumpuh? Ya, lumpuh! Secara umum: lumpuh!

Di mana? Di lembaga pendidikan—tempat persemaian nalar.

Apa buktinya? Data menunjukkan itu. Kehidupan sosial-politik pun menguatkannya.

Bernalar, berargumentasi, dan berpikir kritis adalah keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh kaum terpelajar. Dan lembaga pendidikan adalah tempatnya. Namun, data menunjukkan bahwa keterampilan bernalar di dunia pendidikan kita jeblok dan memalukan.

Ukuran PISA (Programme for International Student Assessment), yang mengukur tingkat kemampuan berpikir siswa, selalu menempatkan Indonesia pada posisi terbawah. Dari skala 1 hingga 6, rata-rata siswa Indonesia hanya berada di bawah level 2 (minimum). Kemampuan berpikir mereka tergolong rendah, hanya pada tingkat 1, menghafal.

Masalah siswa kita bukan hanya pada rendahnya jumlah bacaan, tapi juga rendahnya kemampuan memahami bacaan. Secara teknis, mereka bisa membaca teks, namun tak paham apa yang dibaca. Jika merujuk pada kategori yang dibuat Ignas Kleden, ini artinya mereka secara teknis melek huruf, tapi belum secara fungsional. Kleden menyebut kondisi ini sebagai bentuk buta huruf aksara.

Dalam bidang matematika, skor PISA siswa kita juga rendah. Padahal, matematika bukan sekadar soal berhitung, tapi juga melatih kemampuan bernalar. Maka, rendahnya nilai matematika menunjukkan rendahnya daya nalar siswa.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya budaya membaca. Taufik Ismail pernah melakukan riset lintas negara, dan menyebut tragedi “nol buku”. Saat siswa di berbagai negara membaca belasan hingga puluhan buku per tahun, siswa Indonesia justru nol.

Pertanyaannya: apa yang bisa diharapkan dari siswa kita jika daya nalar rendah, sementara asupan literasi pun minim?

Taufik Ismail benar. Jawabannya: tragedi!

Jika di dunia pendidikan saja daya baca dan daya nalar begitu rendah, bagaimana dengan masyarakat umum? Tentu tak jauh berbeda. Menurut UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang punya kebiasaan membaca. Dalam survei literasi internasional, Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara.

Menyimak semua data itu, sebetulnya kita berada dalam situasi “darurat intelektual”.

Rendahnya literasi dan daya nalar kritis menyebabkan perbincangan publik tidak produktif. Argumen tak lagi bertumpu pada logika, melainkan pada sentimen. Lihat saja silang pendapat di media sosial yang seringkali kasar dan brutal. Bahkan, konon media sosial kita termasuk yang paling brutal di dunia.

Dalam situasi semacam ini, kebenaran bukan lagi soal argumen. “Kebenaran” adalah apa yang terus diulang dan dipropagandakan, hingga publik menerimanya sebagai kenyataan. Kebohongan yang dicitrakan secara terus-menerus bisa tampil sebagai “kebenaran”.

Lumpuhnya daya nalar justru melahirkan kesuburan bagi fundamentalisme dan radikalisme dari mana pun asalnya.

Orang yang lemah nalarnya akan mudah menerima segala sesuatu yang tampak sederhana dan final. Istilah-istilah diciptakan, diberi penjelasan sempit, lalu dipompakan terus-menerus hingga menjadi “kebenaran” versi mereka.

Kata seperti kafir, bid’ah, khilafah, pernah berseliweran dengan panas di ruang publik. Lalu disusul kata-kata lain seperti radikalisme, moderat, fundamentalisme, politik identitas, kebinekaan, kadrun, cebong, dan sebagainya. Kata-kata itu kerap diperkosa maknanya, dipakai dalam konteks yang sarat kepentingan dan tendensi.

Sebenarnya, semua itu bukan persoalan serius jika daya nalar dan literasi masyarakat kita tumbuh sehat. Dalam tradisi berpikir kritis, setiap kata dan diksi akan diperiksa secara mendalam. Tidak bisa semena-mena merasa paling benar tanpa konteks dan argumen yang sahih.

Rendahnya daya nalar juga menyebabkan kekacauan dalam menilai siapa yang layak dihormati dan siapa yang patut dikritik. Koruptor tetap dihormati, dipuja seperti pahlawan. Sementara mereka yang melawan korupsi justru dimusuhi.

Kehebatan bukan lagi dinilai dari kejujuran.

Menggenggam kebenaran kini seperti menggenggam bara—panas, membakar, dan dijauhi.

Namun apa boleh buat, ketika daya nalar telah pudar, bahkan nyaris padam.

Tak ada dialektika. Tesa dan antitesa tak pernah melahirkan sintesa.

Semua berjalan dengan pikirannya masing-masing. Kegaduhan tanpa muara.

Lalu, yang berlaku hanyalah hukum rimba: yang kuat menjadi pemenang.

Sebuah potret buram yang tak hanya menjengkelkan—tapi juga mengerikan—bagi masa depan bangsa.

agustus 2023

https://shorturl.fm/KQ4L4

https://shorturl.fm/xHJO1

https://shorturl.fm/fbI1s

https://shorturl.fm/ZKpzL

https://shorturl.fm/arcYf